頂部

頂部

頂部

頂部日前,南通市農業綜合行政執法支隊退捕漁民黨建聯系點成立,標志著南通在深化長江十年禁漁、織密退捕漁民服務網的路上又邁出堅實一步。

今年是長江十年禁漁啟動以來的第五個年頭。漁船拆解、漁民上岸,“退捕漁民怎么辦”成為社會關注的焦點。曾經“以江為田、以舟為家”的他們,如今生活發生了怎樣的變化?在禁漁“下半程”,他們的生計如何獲得長遠保障?帶著這些問題,記者深入長江南通段沿線,探尋“禁漁令”背后溫暖的民生溫度與發展智慧。

兜牢民生底線

從“水上漂”到“岸上安”

“退捕前,生活污水直排長江,如今水清魚多,生態越來越好!”在東港護漁驛站舉辦的退捕漁民黨建聯系點座談會上,退捕漁民費長中的感慨道出了許多漁民的心聲。

黨建聯系點以“黨建紅”引領“生態綠”,成為鞏固禁漁成效、織密服務退捕漁民“連心網”的關鍵節點。當天,農業執法部門、公安干警與退捕漁民代表圍坐一堂,聚焦的正是退捕后的核心關切:如何兜牢民生底線、讓漁民在岸上扎下根。

“‘安居’是退捕漁民上岸的第一步。不僅要讓他們‘上得來’,更要確保‘穩得住’。”南通市農業綜合行政執法支隊支隊長徐志勇說。

近年來,南通農業、人社等部門協同發力,出臺《關于做好長江水域禁捕和退捕補償工作的通知》,將失水漁民納入社會保障體系,實現養老保險“應保盡保”,保障率達100%;勞動年齡段漁民建立社保個人賬戶,養老年齡段按月領取補助金,解除了后顧之憂,實現退捕漁民就業幫扶和社會保障全覆蓋,形成生態保護與經濟發展相互促進的良性循環。

政策落地有聲。其中,通州針對性地開設養老護理等培訓班,對符合條件并報名公益性崗位的退捕漁民優先安置,并落實崗位補貼和社會保險補貼。“政府不僅幫我們落實養老保險,還開發了公益崗位,讓我們這些退捕漁民生活有了保障。”座談會上,漁民代表楊正風對此深有感觸。

民生底線的兜牢,為退捕漁民穩穩地錨定了岸上生活的第一個坐標,而社區的建立,則是讓退捕漁民更好融入新生活的溫暖港灣。

在位于長江邊的天生港鎮街道通燧社區,1400多人的常住居民中,大部分是上岸漁民。在“微孝漁你”融享+黨建項目引領下,社區成立了“漁家楓情老干部工作室”,引導漁民黨員骨干參與社區治理,發揮上岸黨員先鋒作用,幫助新“居民”適應岸上生活,同時,打造“紅色電波”“漁楓板報課堂”等特色宣傳載體,開展長江大保護等一系列宣講,充分發揮政策宣傳、文化傳遞的“傳聲筒”作用。

社會共治營造良好的退捕氛圍。近年來,南通公安將248公里江海岸線精細劃分為網格,組建千人專職信息員和萬人志愿者隊伍,多輪次、全覆蓋宣傳“十年禁漁”,嚴格檢查漁具銷售、餐飲場所,營造“水上不捕、市場不賣、餐館不做、群眾不食”的濃厚氛圍,為漁民上岸轉型創造了良好的社會環境。

拓寬就業轉型路

從“捕魚人”到“護漁人”

每天清晨5點不到,費長中就來到東港碼頭附近。護江、清江、巡江……這些每日的例行工作都是他的新“漁汛”。從九圩港到濱江大橋,再到五山沿江,10多公里水域,他駕著插有紅旗的小艇來回巡檢,江堤破損、非法捕魚、排污丟垃圾,都逃不過他的“火眼金睛”。

安家易,安心難。住房和養老有了著落,但放下世代相傳的漁網,四五十歲的壯勞力漁民普遍面臨“上岸后能干什么”的迷茫。“特別是這個年齡段的,是家庭頂梁柱,可除了打魚,其他技能欠缺。有些活干不了,有些嫌待遇低,流動性很大。”通州區五接鎮就管科的工作人員坦言。

轉型的陣痛中,一條獨特的路徑逐漸清晰——從“捕魚人”變為“護漁人”。對長江的熟悉與情感,成了他們寶貴的財富。費長中的經歷就是生動寫照。

2017年末,南通全面啟動長江沿線船舶治理工作。當時60歲的費長中雖萬般不舍,但還是帶頭簽約上交漁船,漁船拆除后,出于對長江深厚的感情,他主動申請成為長江環保志愿者,負責長江生態保護工作。“公安機關號召我們一起保護長江,很多老漁民都加入了。”費長中說。后來,在他的感召下,“銀發護江”公益團隊、“江小YOUNG”志愿服務隊等相繼成立。

漁民倪惠新的轉變同樣充滿故事性。“我們祖祖輩輩都是在江上靠捕魚為生,如今退捕上岸,不知道能不能適應。”倪惠新是海門區三廠街道中心街社區的一名退捕漁民,在海門區勞動就業管理處上門調查時,倪惠新面露難色。

2020年退捕上岸初期,倪惠新在測量船上靈活就業,但始終不適應。通過人社部門職業指導和政策推介,最終在海門區人社局開發的公益性崗位中,找到了適合自己的工作——成為一名專業護漁員。“同事們都對我很照顧,生活也改善了,干勁越來越足。”倪惠新在回訪中表示。

這種轉變并非個例。南通公安在牽頭開展“三無”船舶整治的同時,持續關注368名漁民上岸后的生活,積極發動他們加入長江大保護志愿者隊伍。他們熟悉水情、了解魚類習性,在禁漁執法和生態監測中成為不可或缺的力量。

目前,在通州區境內的開沙島——長江溯江而上江蘇段的第一島,最活躍的是一艘由舊漁船改造的巡查艇。船員史洪偉、陸寶華、沈堅堅都是曾經的捕魚好手,2020年5月提前上岸、應聘成功后,憑借對20多公里江段魚情、地形的了如指掌,他們的巡查不留死角,夜查不留盲區。護漁隊成立以來,已協助區漁政大隊查獲非法捕撈案件13起。“自豪!禁漁后,江騰魚躍的景象又回來了!”

持續激活經濟鏈

從靠江“吃江”到“興江”

水之利,在于潤澤民生。當生態基底日益堅實,南通開始思考,如何讓長江保護與城市發展、漁民幸福緊密相連?

確保漁民“上得岸、穩得住、能致富”,是一項長期工程。在兜牢底線、促進就業的同時,南通更著眼于激活“禁漁”背景下的新經濟鏈,為上岸漁民開拓更廣闊、可持續的發展空間。

“發展‘捕轉養’,引導產業轉型升級”成為關鍵探索。這意味著可以引導部分有條件的漁民,利用其豐富的水產知識和技能,轉向生態養殖、水產品加工或休閑漁業等岸上或近岸產業,將“靠江吃江”的傳統模式轉化為可持續的綠色產業模式。

王浩兵的轉型就是生動實踐。今年57歲的他,退捕上岸后在通州區五接鎮麻子山莊搞起了養魚業,主要養殖四大家魚,為周邊游客提供垂釣服務,“從捕魚到養魚,從此不用在江上漂了,日子有了盼頭、越過越好”。

針對不同家庭的多樣化需求,幫扶政策也日益精準滴灌。通州區、海門區等地大力開發保潔保綠、養老服務、護漁員等公益性崗位,優先安置符合條件的退捕漁民。

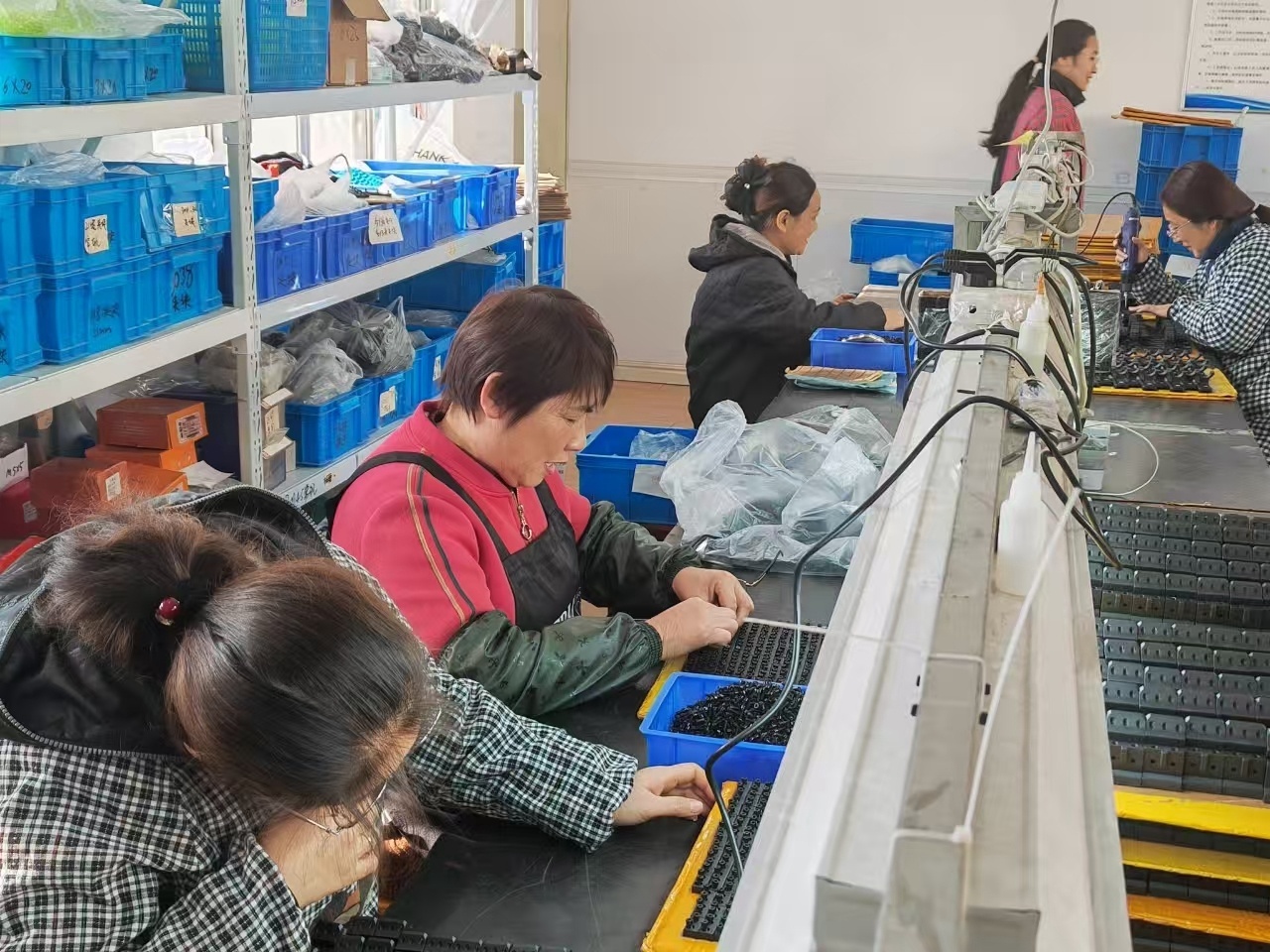

例如,對于像陸玲妹這樣生活困難的“捕三代”家庭,海門區就業處提供就業指導、靈活就業社保補貼,減輕了其一半的繳費壓力,并組織創業和技能培訓,最終幫助她在碼頭找到了月入2600元的幫廚工作;對于需要兼顧家庭的孫寶鳳,五接鎮人社部門精準匹配崗位,與北淼公司協商靈活上下班時間,讓她既能月入3000余元,又能準時接孩子放學……

近年來,由人社、農業農村部門牽頭,精準摸清每位退捕漁民的基本情況、就業意愿、培訓需求和參保信息,建立了動態數據庫,為每位退捕漁民提供“131”精準服務,即1次職業指導、3次崗位推薦和1次免費技能培訓,確保“村不漏戶、戶不漏人”。

2024年,通州區五接鎮對全鎮160名專兼業漁民全面摸排,了解漁民現有的技能掌握情況,對近階段最迫切、最需要、最愿意學習與掌握的技能,開展集中職業技能培訓,因地制宜開辦易學易用、門檻較低、市場前景良好、有助于漁民就業創業的工種。目前,通州區在就業年齡段內的退捕漁民均實現了就業,其中企業吸納28人、自主創業5人、公益性崗位安置3人。

“只有讓居民學習更多的創業技能,才能獲得更多的就業機會,真正達成就業的目的。”通燧社區黨總支書記姜艷紅表示,崇川區在推進禁捕退捕工作的同時,不斷通過梳理就業創業培訓、創業扶持等政策,通過聘請技術人員開展靈活多樣的公益技能培訓課等形式,讓退捕漁民上岸后有合適的謀生手段。

據統計,當前南通368名退捕漁民中,192名有勞動能力和就業意愿的全部實現轉產就業,就業率達100%。

從被動“上岸”到主動“護江”,從技能空白到多元就業,從政策“兜底”到產業“激活”——在長江十年禁漁的宏大敘事中,南通退捕漁民一步步探尋并穩穩錨定岸上生活的新坐標。

“這幾年,在政府引導下,我們老漁民不捕魚也能立足,而且長江南通段的生態越來越好了,前不久我在巡江時,好幾次還偶遇了江豚呢!”費長中笑著說。

作者:王穎 盧兆欣

南通日報社 2009-2021 版權所有

蘇ICP備08106468-3號蘇新網備2010048 互聯網新聞信息服務許可證32120180013

南通報業傳媒集團擁有南通網采編人員所創作作品之版權,未經報業集團書面授權,任何人不得轉載、摘編或以其他方式使用和傳播。

違法和不良信息舉報電話:0513-68218870 郵箱:ntrb@163.com

發行熱線:85118867 廣告熱線:85118892 爆料熱線:85110110

聯系地址:中國江蘇省南通市世紀大道8號